実行可能で継続できる治療を『一緒に考えながら』進めてまいります。

糖尿病の治療方法は、患者様の状態によって多様です。基本的には食事、運動ですが、患者様ご自身と一緒に考えながら、実行可能で継続できる治療を進めてまいります。何より糖尿病のコントロールを改善することが、怖い合併症を出さないために必要です。

お薬が必要な場合には、患者様の病状にあわせて、生活習慣、年齢を加味して選択します。また飲み薬で対応できなければ、インスリンなどの注射での治療も必要となる場合もありますが、患者様おひとりおひとりの糖尿病の状態に合わせて適切な治療方針を検討致します。合併症をおこさないために、血糖値だけでなく、血圧、高脂血症の治療もあわせて行う必要もあります。

糖尿病のコントロールを良くし、患者様おひとりおひとりが大きな合併症を招くことなく社会生活に支障のない日々を送っていただきたいというのは、私どもスタッフの共通した願いです。

合併症に悩まされることのないような医療を目指して

糖尿病は今や国民病と呼ばれるほどに増え続けており、血糖コントロールが悪い状態が継続することは、神経障害、網膜症、腎症の三大合併症をはじめとした全身の合併症が出現する危険につながります。

しかし、わが国の糖尿病の95%を占める2型糖尿病の実情は、かなり長い年月病状がないため無治療に放置され、そのために合併症に苦しむ方が少なくありません。

当医院では、糖尿病があっても合併症に悩まされることのないような医療を目指して、患者様おひとりおひとりの糖尿病の状態に合わせて治療方針を検討し、患者様ご自身と一緒に考えながら、ライフスタイルに合わせたきめ細かい治療をご提案させていただきます。

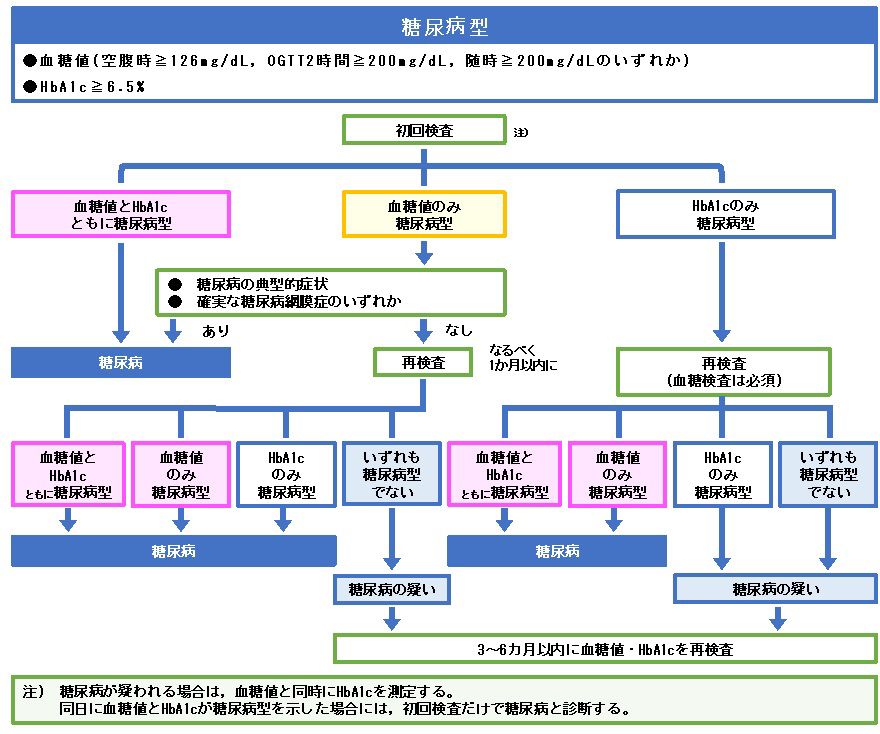

院内検査では血糖値、ヘモグロビンA1c(グリコヘモグロビン)測定器を設置しており、当日に検査結果をご説明し、治療方針を決定しています。また、外来でのインスリン導入や血糖自己測定の指導も行います。

食事、運動療法にも力を要れ、管理栄養士による栄養指導も開設しており、充分な時間をかけた教育やセルフケアに関する支援を行っております。